写字楼办公怎样结合室内空气流动优化自然通风

更新日期:

办公空间的空气质量直接影响员工的健康和工作效率。通过合理设计室内空气流动,可以有效提升自然通风效果,减少对机械通风系统的依赖,从而实现节能环保的目标。在实际应用中,结合建筑结构与空气动力学原理,促进空气自发循环,是优化通风的重要途径。

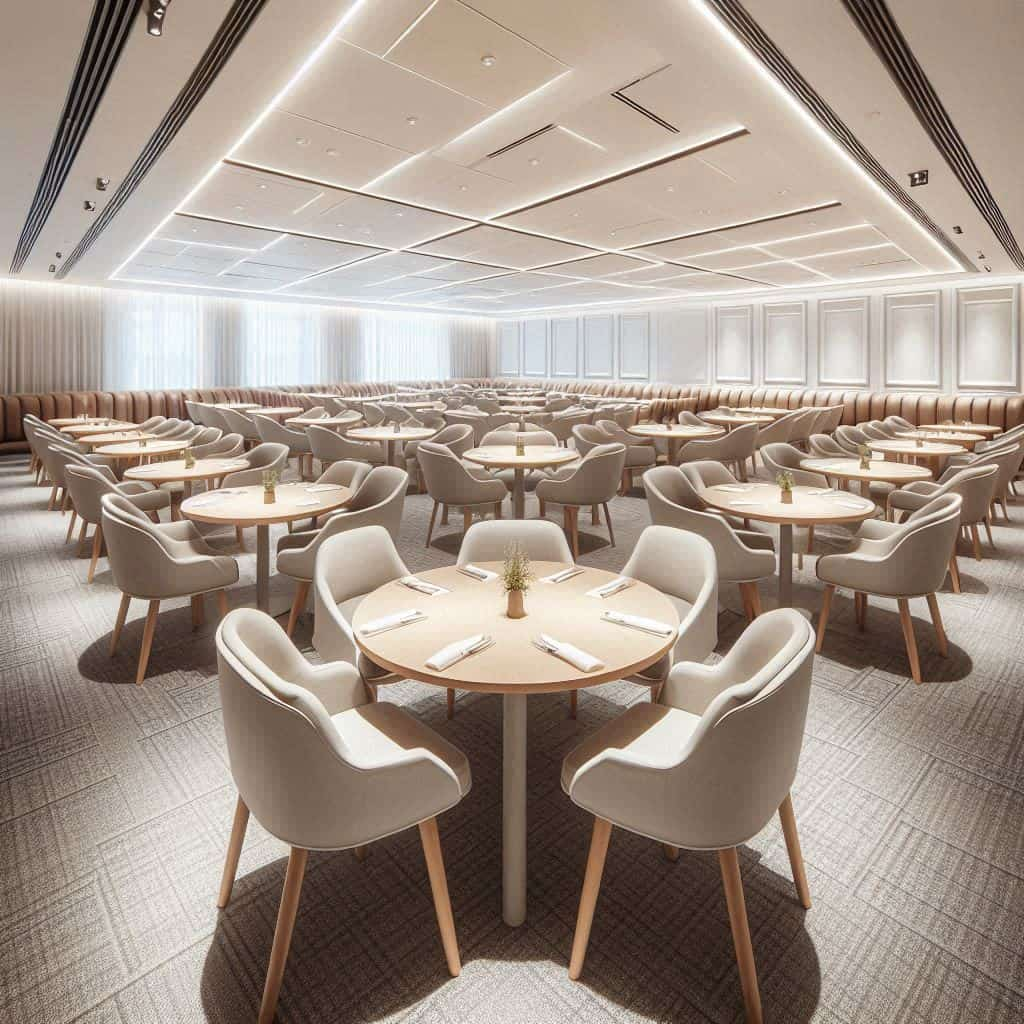

首先,空间布局对空气流动具有显著影响。开放式办公区域更利于空气的自由流通,而隔断过多或布局密集往往阻碍空气流动。因此,合理安排工位和隔断,尽量减少不必要的封闭空间,有助于形成顺畅的气流路径。同时,走廊和公共区域应设计为空气流通的通道,避免死角的形成。

其次,窗户的位置和开启方式是自然通风的关键因素。通过设置对流窗,即在办公楼的两侧或上下不同高度设置可开启窗户,可以利用温差和风压差促进空气流动。适当调整窗户开启角度与面积,可以控制空气进入速度和方向,从而提升换气效率。此外,使用百叶窗或通风口,可以在保证私密性的同时实现空气交换。

空气流动的动力来源主要是风压和热压。风压驱动的通风依赖外部风向和建筑朝向,设计时应结合当地气候特点,朝向迎风面开设较大通风口,形成有效的风道。热压驱动则利用室内外温差产生的气流,建筑内部应设置竖向通风井或烟囱效应通道,促进热空气上升排出,带动新鲜空气进入。

材料的选择和表面处理也会影响空气流动效率。光滑的墙面和天花板可以减少空气阻力,促进气流畅通。同时,绿色植被的合理布置不仅改善空气质量,还能调节温湿度,增强自然通风的舒适感。在名门大厦的设计中,运用了多处绿植和透气性良好的内装材料,取得了较好的空气流通效果。

现代办公楼还可以结合智能控制系统,动态调节通风设施。例如,根据室内空气质量传感器数据自动调整窗户开启程度,或利用风速和方向传感器优化通风策略。这种智能化手段能够最大限度地发挥自然通风优势,减少能耗。

此外,避免室内空气短路现象也至关重要。空气短路指的是新鲜空气进入后未能有效流通就直接排出,导致通风效果大打折扣。通过合理布局进排风口位置和高度差,可以确保空气流经整个空间,有效带走废气和热量,提高室内空气质量。

总结来看,结合空气流动规律优化办公环境的自然通风,需要从空间规划、通风口设计、动力利用、材料应用及智能调节等多个方面入手。只有综合考虑这些因素,才能实现舒适、高效且节能的通风效果,为办公人员营造健康宜人的工作空间。